(うつわ10)釉薬銅版絵付ノ器

●online exhibition hoyara展示製品のご紹介

‐釉薬銅版絵付ノ器 全6シリーズ‐

制作年:2010年~2020年制作

『(左上よりシリーズ名/制作年)『sasasa』 2010、『como』2011、『suuun』2012、『kooci』2014、『tya-haku』2016、『kikyoh』2020』

‐地域で生まれ受け継いだ技術からうまれた器たち‐

約150年前の弘化三年。現在の深山の工場がある岐阜県瑞浪市稲津町にあった窯元『里泉焼(りせんやき)』が日本で初めて手掛けた絵付け技法が『銅版転写下絵付(どうばんてんしゃしたえつけ)』。この技法は和紙に印刷した絵柄を素焼きの器に写し1300度以上の本焼成で焼きつけることで、器と釉薬と絵柄溶けあい柔らかい風合いとなる絵付けの技法です。

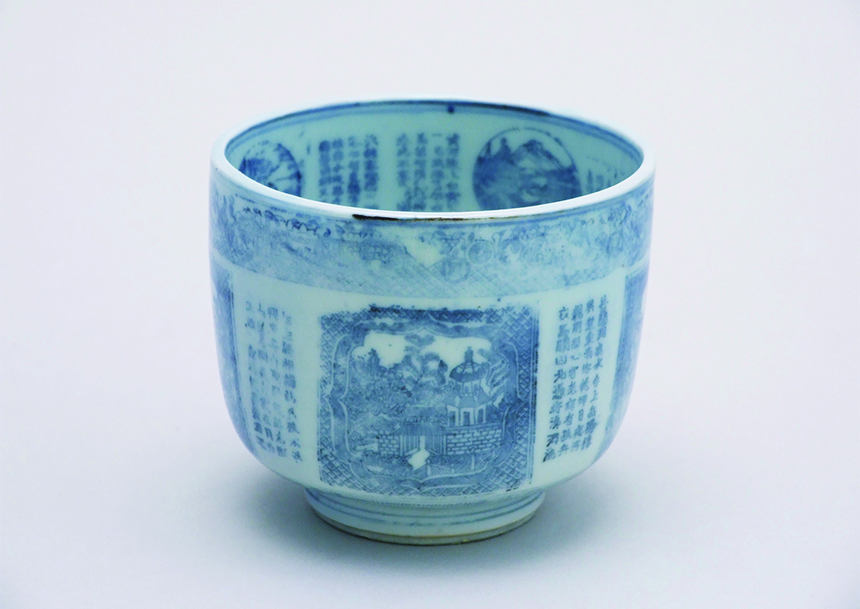

【里泉焼】『弘化三年(1846年)頃、里泉焼で作られた銅版転写絵付けによる器。側面や内側に描かれる染付の柄や文字がこの技法で施された(写真:瑞浪市陶磁資料館蔵)』

【絵付技法】『基本的な技法は150年前から大きくは変わらないが、絵柄に使用する顔料を変える事で、この技法ならでは表情を生み出す(器はsasasa8old glass)』

【特徴】『柄の顔料にガラス質を増やし全体は無釉で仕上げることで、柄は少し盛り上がり光沢を持って仕上がり、無釉部分はしっとりとした仕上がりとなり、素材からくるコントラストを生み出した。』

現代はより低火度で焼付できる技法が誕生し古典的なものとなりましたが、高火度の本焼成で生まれるその優しい仕上がりは代えがたいものがあった為、その特徴がより伝わるようにと銅板転写のメーカーと共に開発した技法が今回ご紹介する『釉薬銅版(ゆうやくどうばん)絵付技法』です。顔料に中のガラス質を増やし釉薬に近い状態にして絵付する事で、高火度の本焼成でしか得られない質感の器となりました。

‐お茶、お花、お酒。暮らしに寄り添った6種のうつわ‐

●釉薬銅版ノ器の種類とその背景*ウェブカタログはコチラ(PDF形式)から

- sasasa-サササ‐ 竹林をモチーフに描いたストライプ文様。落ち着いたお茶の時間のためカップなど

- como-コモ‐ ふりそそぐ木漏れ日をイメージしたカジュアルな文様。日常を軽やかにするお皿や飯碗、マグカップ。

- suuun-サーン- 太陽がいくつもあるような華やかな連丸紋。ハレの日の気持ちとつながる酒器や茶器とその周りの器。

- kooci-コオシ‐ 古典的ながら日常と調和する格子文様を軽やかにデザイン。花の器も加わり暮らしに彩りを。

- tya-haku‐チャハク‐ 茶葉をモチーフにした爽やかな連続文様。白川茶茶商と共に開発した丁寧に楽しむ茶のうつわ。

- kikyoh-ききょう‐ 桔梗の花が広がる景色から生まれた文様。心静かに暮らしを楽しむ茶器や酒器。

‐おすすめのうつわ‐

①8old glass(sasasa/suuun/kooci/kikyoh)

②おつまみ重箱(suuun/kooci/kikyoh)

③飯碗(como/kooci)

④宝瓶急須、朝顔形煎茶碗(tya-haku)

‐公式オンラインストアでのご購入はこちらから‐

‐online exhibition hoyara トップに戻る‐

深山食器店860×315.jpg)

深山食器店用120×84)オンラインほやら-1024x717.jpg)